3年目を迎える自転車ロードレースの国際大会「マイナビツール・ド・九州」が10月10日から開催される。今年は長崎県と宮崎県に開催地を広げ、エキシビションレースを長崎県佐世保市、国際大会公式戦(全3ステージ)を福岡、熊本、宮崎、大分の4県を舞台にして熱戦を繰り広げる。本稿では昨年に引き続いて簡単に見どころとレース展開を展望する。

写真とコース図入りのプレビューはYahoo!ニュースからご覧ください

国内外から18チーム 新城幸也など実力者の参戦も

今年もツール・ド・九州本戦は国際自転車競技連合(UCI)が定めるレースカテゴリーの1クラスに分類され、国内外から18チームが参戦する。

UCIはレースとチームの両方でレベル分けをしており、レースは高い方から順に、UCIワールドツアー▽UCIプロシリーズ▽UCI(コンチネンタルサーキット)1クラス▽同2クラス――、チームは同じくライセンス上位から順に、UCIワールドチーム▽UCIプロチーム▽UCIコンチネンタルチーム――と分けている。

ツール・ド・九州は上から三つ目のUCI(コンチネンタルサーキット・アジアツアー)1クラスで、国内ではワンデーレースの宇都宮ジャパンカップサイクルロードレース=プロシリーズ=に次ぐレベル。複数日にわたるステージレースとしては国内最高峰となる。世界的に見て1クラスのレースはプロチームやコンチネンタルチームの出場が多い傾向にあるが、トップカテゴリーのワールドチームを招くこともできるため、大会によってはレースがいっそうハイレベルなものとなる。

実際にツール・ド・九州も初回大会からワールドチームやプロチームが参戦して大会を盛り上げてきた。前回大会では総合成績の上位5人までをワールドチームとプロチームの選手が占め、最終日まで数秒差の戦いが続く熱戦となった。九州で活躍した選手は本場ヨーロッパでも好成績を挙げ、プロチームのトタルエナジーズに所属するエミリア・ジャニエール(前回大会総合優勝)は今年、ワールドツアーレースのブルターニュクラシックで2位に入る好走。同チームのジョルダン・ジェガット(同総合5位)は自転車乗りの誰もが憧れるツール・ド・フランスの2025年大会で総合10位という好成績を挙げて注目を浴びた。

今年も世界トップレベルのチームが参戦する。ワールドチームのライセンスを持つチーム群からはXDS・アスタナ(カザフスタン、3年連続)とアンテルマルシェ・ワンティ(ベルギー、初出場)が出場。プロチームライセンスのチーム群からはトタルエナジーズ(フランス、2年連続)、ソリューションテック・ヴィーニファンティーニ(イタリア、2年連続)、Q36.5プロサイクリングチーム(スイス、初出場)の3チームがエントリーした。

選手個人に注目すると、とりわけ楽しみなのがソリューションテック・ヴィーニファンティーニに所属する新城幸也だ。新城は沖縄県石垣市出身で、ツール・ド・フランスをはじめとするハイレベルな国際大会でチームを引っ張る活躍をしてきた。41歳のベテランライダーではあるものの、今年も献身的にチームメイトをアシストしており、7月13日に開催されたザ・ロードレース東京多摩=2クラス=では26歳のロレンツォ・クアルトゥッチを先導し、優勝の流れを作った。

自転車ロードレースはチーム内の一人のエースを勝たせるために、周りの仲間が献身的にアシストするチームスポーツだ。時速40キロ前後で巡航するだけに、エースが風を浴びて疲弊しないように風除けとなったり、思わぬトラブルでエースが遅れた時にはエースを従えて(自らのスリップストリームに入れて)守りながら集団に戻したりと、アシストは体力を削りながらエースのためにレースを進める。

新城は実力が認められて長らくワールドチームで活動してきた。3週間にわたって行われる3大グランツールには計16回出場して全てのレースで完走を果たし、2年前のジロ・デ・イタリアでは若手のスプリントエース、ジョナサン・ミランのポイント賞初受賞に貢献。今年は2部相当のプロチームに移り、若手の多いチームを文字通り引っ張っている。

その走りは日本人選手が活躍する指標になる。実力のみならず、戦術遂行能力やレース中の位置取りなども含めて参考にしたい選手だ。ロードレースファンにとっても、大舞台で戦ってきた新城や今後のビッグレースで活躍しそうな選手たちを九州で間近で見られる貴重な機会となる。

そのほか今大会には、ツール・ド・フランスで活躍したジョルダン・ジェガット(トタルエナジーズ)、オフロード種目でも強さを発揮するトーマス・ピドコックの実弟のジョセフ・ピドコック(Q36.5)、今年からコンチネンタルチームで戦うベテランのオールラウンダー、レイン・タラマエ(キナンレーシング)などが出場を予定する。XDS・アスタナやアンテルマルシェ・ワンティに所属する若手有望ライダーも大会を通じて目立つ走りをするだろう。

九州を本拠地とするVC福岡、スパークル大分などにも期待が懸かる。VC福岡は今年からホイールをマヴィック製に変更。軸になるスペイン人選手のベンジャミ・プラデスが7月に行われた2クラスのステージレースで総合優勝するなど、チームの総合力を高めてきている。スパークル大分は所属選手全員が日本人。黒枝士揮(しき)、咲哉(さや)の兄弟や阿曽圭佑が安定した成績を残しており、チームワークも生かして上位を狙いたい。

佐世保クリテリウム:海沿いを駆けるエキシビションレース

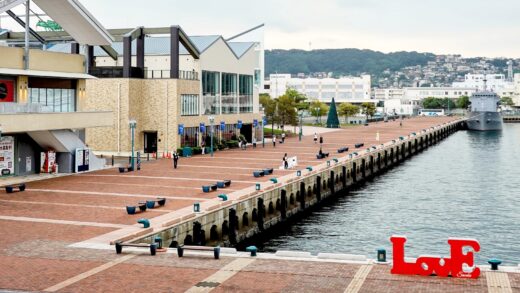

大会初日のエキシビションレース「佐世保クリテリウム」は、上述した選手の走りを見るにはぴったりだ。クリテリウムは短い距離のコースを周回するレースのことで、お披露目の興行レースとして行われるケースが多い。佐世保クリテリウムは昨年まで北九州市で開催されていた「小倉城クリテリウム」を引き継ぐもので、佐世保駅西側の「させぼ五番街」などがある港湾エリアの特設コース1.5キロを30周する。

コースは途中に180度のターンがあるなどカーブが多い。路面が公道のアスファルト部分と園路のレンガ敷きの部分が交互に現れ、ややテクニカルなコース設計だ。もっとも昨年までの小倉城クリテリウムも屈曲や路面変化が織り込まれていたため、レース展開はそれが参考になる。

小倉城クリテリウムの1年目(2023年)はチームブリヂストンサイクリングがレースをコントロール下に置き、兒島直樹が快勝。2年目(2024年)は途中からワールドチームとプロチームの実力者が先頭に立ち、ルーカス・ネルーカー(EFエデュケーション・イージーポスト)の逃げ切り勝ちとなった。前例を参考にすれば、日本のコンチネンタルチームが意地を見せて積極的な走りを見せるか、海外チームが実力を示す戦いを繰り広げるかの二者択一になる。いずれにしても目の前でハイスピードのレース展開になり、ロードレースの魅力が伝わるエキシビションとなりそうだ。

優勝候補に挙げられる選手は多い。10月4日に大分市で行われた「おおいたいこいの道クリテリウム」では、宇都宮ブリッツェンの岡篤志が優勝し、エリオット・シュルツ(ヴィクトワール広島)、本多晴飛(VC福岡)が続いた。

全日本実業団自転車競技連盟(JBCF)が開催するクリテリウム専門のツアー戦「Jクリテリウムツアー」では、9月の第5戦「南魚沼クリテリウム」でヴィクトワール広島のレオネル・キンテロが小集団スプリントを制し、梅澤幹太(チームブリヂストンサイクリング)、織田聖(マトリックスパワータグ)を僅差で振り切った。また、Jクリテリウムツアーの通算成績では孫崎大樹(ヴィクトワール広島)がトップに立ち、中井唯晶(シマノレーシング)が2位に付けている。

多くの選手名が出てくるようにクリテリウムで上位に入る選手を数人に絞るのは難しく、展開次第では誰にでも勝つチャンスがある。実力だけで言えば海外チーム所属選手が一歩抜けているかもしれないが、2年前のように日本チームが競り勝つ場合も十分にある。海を真横に見るコースでの国内外の選手たちの走りに注目だ。

佐世保クリテリウムの会場では漫画「弱虫ペダル」作者の渡辺航さん、自転車好きで知られる安田大サーカスの団長安田さんなどを招いたイベントも開催予定。目の前を何度も選手が駆け抜けるクリテリウムを見たり、ステージイベントの話を聞いたりしながら楽しみ、推しの選手やチームを見つけるのもいいだろう。

第1ステージ(福岡):難易度の高いコース設定 早くも総合優勝争い!

翌日(10月11日)の第1ステージ(福岡ステージ)からが本番の国際レースとなる。全3ステージで行われ、累計走行時間が最も短い(すなわち最も速く走った)選手が栄誉ある個人総合優勝に輝く。それ以外に、スプリントポイントとゴール地点での着順に応じて加算されるポイントを競うポイント賞▽登坂区間の頂上に設けられる山岳ポイントの累計点数を競う山岳賞▽23歳未満(2003年生まれ以降の選手)に限定した場合の総合成績を競うヤングライダー賞――などが設けられる。

個人総合優勝やヤングライダー賞を目指す場合は常に安定した走りが必要になる。3ステージのうち1つでも大きく遅れると勝負権を失ってしまうため、苦手なステージでも上位に位置していないといけない。しかし、ポイント賞と山岳賞は走行時間ではなく、計測点の着順のみで決する。そのため得意とするコースプロフィールのステージでポイントを稼ぎ、苦手なレイアウトのステージでは無難にまとめるという作戦が可能だ。

選手を脚質で分けると、総合優勝に関わる選手は全方位に安定感が求められるオールラウンダーや(特にツール・ド・九州のコース設定では)パンチャーなどと呼ばれるタイプに適性がある。ポイント賞は一般的にはスプリンターと呼ばれる比較的体格の大きな選手、山岳賞はクライマーと言われる軽量の選手が取る傾向にある。

このようにいろいろな選手に活躍の場があるのがロードレースの特徴だ。ただ、大会が進むにつれて各チームの思惑が交錯し、呉越同舟の集団ができたり、さっきまで仲間だった集団が分裂したりと刻一刻と変化する。今大会もライブ配信ではBSのスポーツ専門チャンネルを担当している解説者が奥深い駆け引きを説明するはず。観戦の際には解説者の言葉にもぜひ耳を傾けてほしい。

第1ステージは筑後広域公園をスタートし、八女市黒木町の旧国鉄黒木駅跡にゴールする。出立地の筑後広域公園内はパレード区間として、走りながらお披露目や機材確認を行う。実際にレースが動き出すのは公園を出てから。モータースポーツのファンには、フォーメーションラップを経てローリングスタートすると表現すると分かりやすいかもしれない。

序盤は矢部川や支流星野川の流域を走り、徐々に高度を上げる。景色に見えてくる丘陵地帯は八女茶の産地として有名で、ライブ配信では田園と茶畑の実り豊かな景色が映し出されそう。終着の八女市黒木町は果樹栽培も盛んだ。中盤戦以降は1周約16.7キロの周回コースを6周する。周回の北端は伝統的な街並みが残る黒木市街地で、時計回りに熊本県境をなす筑肥山地の山並みに入る。

周回の途中に2級山岳ポイントが設定されており、全てを先着すれば30ポイントを獲得し、山岳賞争いでリードを広げられる。さらに黒木市街地にある津江神社前にはスプリントポイントが設定され、2周ごとにポイント賞に関わるポイントが加算され、上位3名には累計走行時間から数秒を差し引くボーナスタイムも付与される。今大会は全体を通じて接戦になると見込まれており、総合優勝候補を抱えるチームが早い段階から動く可能性がありそうだ。

計6度も登場する2級山岳によってメイン集団から脱落する選手も出てくる。最終周回を終えると黒木駅跡になだれ込むが、各チームのエース格を中心とする集団での上位争いとなりそう。区間勝利の候補はある程度の登坂をこなせて、スプリント力もあるパンチャーやオールラウンダーの脚質の選手となる。

10月5日のおおいたアーバンクラシック=2クラス=を制したエリオット・シュルツ(ヴィクトワール広島)、10月4日に閉幕したばかりのツール・ド・ランカウイ=プロシリーズ=で総合優勝したジョリス・デルボヴ(トタルエナジーズ)、5位のニコラス・ヴィノクロフ(XDS・アスタナ)などが有力候補。もちろん選手国籍を問わず最も適性がありそうなのが新城幸也だが、新城がアシストに回った場合は同チームのロレンツォ・クアルトゥッチや昨年も好走したクリスチャン・ズバラーリが上位入りを狙いそうだ。

フィニッシュ地点でも上位者にはポイント賞向けのポイントとボーナスタイムが与えられる。ゴール後は表彰式が行われ、この日の優勝者が讃えられるほか、1日目を終えた時点での各賞上位者に特別ジャージーが渡される。ポイント配分の都合で第1ステージ終了時点では総合1位とポイント賞1位が同一選手になるため、翌日は2位の選手が(表彰はされないが)繰り下げでポイント賞ジャージーを着用する。

第2ステージ(熊本阿蘇):逃げ切りか集団決着か 絶景下の駆け引きに注目

第2ステージの熊本ステージは阿蘇が舞台だ。スタート地とゴール地は昨年と同じで、南小国町の瀬の本レストハウスからパレード走行し、県道11号との交点付近で実スタート。フィニッシュラインは南阿蘇村役場のそばに引かれる。

途中の経路が大きく変わり、今年は前半戦に外輪山北麓とカルデラ内の阿蘇市役所付近を結ぶ20キロ超の長めの周回コースを2周する。周回コースにはスプリントポイントと今大会を通じて最も難易度が高い1級山岳ポイントが設定されており、早い段階で各賞をめぐる争いが起きそうだ。

その後は九州で最も標高が高いJR波野駅の近くなどを経て、根子岳の東麓からカルデラ南方の平野へ。終盤はカーブが多いコースを通り、南阿蘇村役場に向かう。さきの周回コースを終えたあとは一旦はレースは落ち着いた展開になると予想されるが、ゴールが近づくにつれて、逃げ切りたい集団と追いかける集団との追いかけっこになる可能性がある。

ロードレースは基本的には先行する逃げ集団とエース級の選手が多数含まれるメイン集団(プロトンとも)に分かれて進行する。逃げ集団は当該ステージの区間優勝を目指す選手を中心に形成され、どちらかといえば格下のチームの選手が入ることが多い。メイン集団は勝負どころまでどっしりと構え、最終局面に向けて各チームのアシスト役の選手がエースを守りながらレースをコントロールする。

熊本ステージの後半戦はまさに逃げ集団とメイン集団の戦いとなるだろう。小回りが利く逃げ集団はカーブの多さを利用してスピードを保ち、メイン集団はそうはさせまいと巡航速度を上げていく。これぞロードレースというような駆け引きが楽しめるレースになりそうだ。

阿蘇五岳をはじめは北側から眺め、森の中を抜けると次は根子岳がある東側、そして南側から見上げるように走り過ぎる。カルデラの内側は秋の実りに満ち、人と自然の織りなす景観が美しい。昨年に引き続き真横ではないが遊雀天満宮のそばも通る。もし世の中にちゅん活ロードバイカーがいれば、やはり見逃せないコース設定だ。

第3ステージ(宮崎・大分):県境区間を北上 チーム力が試される最終日

最終ステージは初めて県境を越えるレースとなる。宮崎県延岡市の市街地をパレードスタートし、アーケード街も走り抜けて郊外の国道388号線で実スタート。その後は県境のリアス海岸に付かず離れずの距離で北上する。大分県佐伯市街地を2周回して、山城の佐伯城直下にある大手前広場にゴールする。

レースは前日までの結果によって展開が変わってくる。第2ステージまでを終えて総合上位の差がほとんどない場合は、途中のスプリントポイントでもらえるボーナスタイムをめぐる争いが序盤から起きる。逆に総合上位が開いている場合は落ち着いたレース運びになる。また、山岳賞の決着がついていなければ、途中にある3級山岳ポイント(三川内)と2級山岳ポイント(空の公園)を目指して、山岳賞候補者が先頭に出てくるだろう。

海沿いを走ることで横風の影響も心配されるが、海岸線は入り組んでおり、ころころと道の向きが変わるため、風を利用した集団分断は起きないと見られる。

リスクがあるとすれば、それは風ではない。私は10月6日にコースの一部を下見したが、全体的に道が狭かったり、細かなアップダウンが多かったりして、見た目以上にタフな印象を受けた。距離の長いトンネル、道路の拡幅工事区間などもあり、道幅と路面状況は刻々と変わる。カーブの多さも気になった。エースのトラブルをいかに回避するか、チーム力が大事になるステージだと言える。

トラブルを回避して訪れる佐伯市街地での大団円。最後は勝利者にもたらされる10秒のボーナスタイムに一発逆転を懸けるチームや今日の区間勝利を目指して脚を鳴らすチームが入り乱れての決着となる。

フィニッシュラインはゆるやかな左カーブの先に引かれているが、そのカーブが最後のポイントだ。外側は逆バンク気味、中央は普段は車が通らないゼブラゾーンで、内側のラインを取れると圧倒的に有利になる。エースを最も良いコースで勝たせるにはやはりアシストの力が必要。最終日だからこそチーム力を結集して勝者を生み出したい。

サイクルツーリズムの可能性を広げる国際大会

本稿執筆のために大会開催直前に各ステージを開催する地域を巡ると、各地域とも街の玄関口となる場所に大型のバナーを掲げたり、道路沿いにのぼりを立てたりして機運を醸成。それと同時に看板やチラシを使って交通規制の周知を図っていた。公道を使うレースだけに、市民の理解を得ながら開催しないといけない。それでも自転車を使った町おこしをしている地域では、歓迎ムードがより強く感じられた。

例えば最終ゴール地の佐伯市だ。同市は「サイクリストに優しいまち」として市を挙げてサイクルツーリズム(自転車を活用する観光)を盛り上げており、市内の至るところに「サイクルエイド」「サイクルピット」を整備。玄関口の佐伯駅には周遊ルートの地図を掲げて、レベルに応じた旅を提案していた。

普通の駅だと観光地のイラストマップがありそうな場所に、コースプロフィール(高低差図)や獲得標高まで載っている本格的なサイクリングマップがあるのだから少々驚く。ただ、駅舎はシャワールームや更衣室を完備し、駅横の観光協会で借りられるレンタサイクルは種類が豊富だ。地図を置いただけ、ラックを設置しただけの市町村も見かけるが、佐伯市の施設からはサイクルツーリズムへの“本気度”が伝わってきた。

第3ステージで走るコースも市がおすすめするルートの一部に重なる。その結果、プロ選手がレースでどのくらいのスピードや出力で走るのかというデータが可視化されるため、今後はハイアマチュアにとっても魅力的なエリアになるかもしれない。もちろん日豊海岸の美しさはポタリングしながら眺めるのにもちょうどいい。

サイクルツーリズムは鉄道との親和性が高い。日本では基本的には自転車は輪行袋に入れて運ばないといけないが、そうやって自転車を運んだり、駅でレンタサイクルを借りれば、観光地での行動範囲が広がり、駐車場所に困ることもない。実際、今回は鉄道駅から近い場所にコースが設定されており、魅力的な場所を走る国際大会のレースを通じて、駅から始めるサイクルツーリズムをアピールできそうだ。

余談が長くなったが、有力選手が多数出場する今大会は総合優勝争いが僅差の戦いとなり、最終日まで目が離せないレースが繰り広げられる。ロードレースならではの駆け引き、手に汗握るゴール前のスプリントを見ながら、ライブ配信などで流れる九州の絶景も楽しみたい。